Pour anticiper les pertes futures et préserver la stabilité économique et financière, il est désormais crucial de mobiliser la finance durable en faveur de l'adaptation des territoires et des infrastructures. Hélène Peskine, directrice générale adjointe et coordinatrice du réseau territorial au Cerema, travaille activement à l’accompagnement des collectivités et de l’Etat dans l’adaptation des territoires au changement climatique. Elle nous partage son regard d’experte sur la question.

2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Selon l'Organisation Météorologique Mondiale, c'est la première fois qu'une année civile dépasse la barre symbolique des +1,5°C par rapport à la période pré-industrielle. Les conséquences sont déjà visibles puisque l'année 2025 a débuté avec deux événements climatiques majeurs :

l Le cyclone Chido a frappé Mayotte, provoquant des coupures d'eau prolongées et nécessitant des évacuations d'urgence. Selon France Assureurs, le montant des indemnisations versées par les assureurs s'élève à près de 500 millions d’euros pour ce seul cyclone - avec des dégâts économiques globaux à hauteur de 3,9 milliards de dollars.

l À Los Angeles, des incendies dévastateurs ont causé d'importantes pertes humaines et matérielles. Les dégâts économiques sont estimés à environ 150milliards de dollars, soit 4% du PIB annuel californien, d'après Jonathan Porter d'Accuweather.

À mesure que ces chocs deviennent systémiques, les chaînes d'approvisionnement, les infrastructures critiques et les portefeuilles financiers se fragilisent. L'ACPR a estimé en 2024 que le secteur assurantiel français pourrait perdre 3% de la valeur totale de ses actifs d'ici 2050 en raison du réchauffement climatique. Ce chiffre est susceptible d’augmenter de 0,5% supplémentaire si les actions d'adaptation et de transition sont menées tardivement et de façon désorganisée: il devient donc urgent pour les acteurs économiques d’intégrer l'adaptation comme une priorité stratégique.

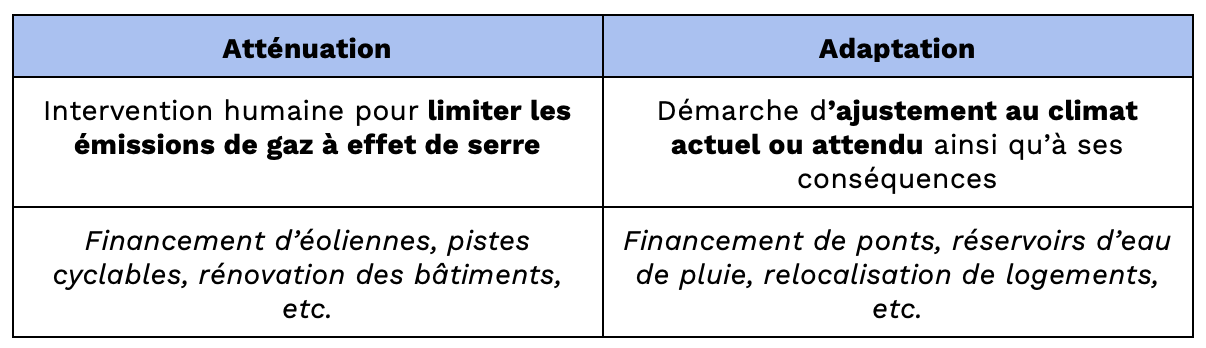

Dans la lutte contre le dérèglement climatique, les acteurs financiers peuvent intervenir à deux niveaux : participer à l'atténuation du changement climatique ou contribuer à l'adaptation à ses conséquences (Conformément aux définitions du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)).

Historiquement, les flux de financement climatique se sont largement concentrés sur l'atténuation. Selon la Climate Policy Initiative, seuls 5% des flux de financement climatique mondiaux étaient alloués à l'adaptation en 2021-2022, contre 95% pour l'atténuation.

Plus révélateur encore : 98% de ces flux destinés à l'adaptation proviennent d'acteurs publics et sont dirigés vers des projets d’aménagement. Comme l'explique Hélène Peskine, ces projets sont souvent perçus comme des coûts supplémentaires pour les collectivités territoriales. Elle nous décrit l’exemple des projets de revégétalisation des centres-villes :“Les municipalités doivent réaliser des dépenses d’investissement ponctuelles pour mettre en place les projets, puis rémunérer les jardiniers qui s’occuperont de planter les végétaux et d’en prendre soin, ce qui constitue des dépenses de fonctionnement. En revanche, les pertes évitées grâce à ces végétaux lors d’une inondation ou d’un épisode de forte chaleur ne seront pas prises en compte.”

Le capital privé, quant à lui, est peu mobilisé. Le Word Economic Forum propose plusieurs explications :

Ces obstacles se traduisent par une différence considérable entre les besoins mondiaux d'investissement, estimés entre 500 milliards et 1300 milliards de dollars par an d'ici 2030 par le Boston Consulting Group (BCG), et les investissements réellement effectués, évalués à seulement 20,8 milliards USD en 2024 par Barclays.

Néanmoins, certains acteurs financier ont déjà conscience de l’enjeu que représente l’adaptation pour la continuité de leurs activités et agissent dès maintenant. Par exemple, les assureurs s'intéressent déjà à l'Etude nationale de vulnérabilité des territoires aux inondations menée par le CEREMA pour alimenter leurs données sur le risque climatique, et les banques publiques d’investissement conditionnent leur accompagnement des collectivités territoriales à certains efforts d’adaptation. Hélène Peskine nous apprend aussi que plusieurs acteurs financiers travaillent en partenariat avec le CEREMA à l'élaboration d'un indicateur de vulnérabilité leur permettant d'adapter leurs primes de risque aux défis climatiques.

Malgré les obstacles auxquels il est confronté, le financement de l’adaptation se caractérise aussi par des opportunités d’investissement dans des solutions innovantes et des infrastructures résilientes adaptées aux évènements extrêmes. C’est le cas de la revégétalisation des centres-villes évoquée plus haut, mais on peut aussi citer la rénovation des réseaux de distribution d’eau pour garantir leur efficacité en cas de pénurie dans les îles, ou encore la construction de routes et ponts avec des matériaux plus résilients aux glissement de terrains dans les régions montagneuses. En France, le CEREMA propose un appui technique aux collectivités territoriales françaises dans le développement de ces initiatives. Au niveau international, le United Nations Development Programme on climate change adaptation accompagne aussi les acteurs nationaux dans ces projets.

Tout indique donc que le marché de l'adaptation connaîtra une croissance rapide dans les années à venir. D'après Barclays, ce marché est estimé à 20,8 milliards de $ en 2024 et devrait atteindre 49,2 milliards de dollars d'ici 2032, soit plus du double. L'adaptation représente donc un marché potentiel à exploiter, capable de créer des synergies avec l'atténuation : une ville bien adaptée est aussi une ville plus sobre.

Bien que l’adaptation reste encore peu financée par les capitaux privés, plusieurs outils existent pour favoriser leur engagement.

L'Union européenne a progressivement élaboré un cadre réglementaire pour orienter les flux financiers vers des activités durables, avec la Taxonomie européenne comme pierre angulaire. Depuis 2023, une centaine d'activités économiques sont éligibles à l’objectif d’adaptation climatique. Cependant, le taux d'alignement des acteurs privés reste faible, en raison du manque de données disponibles, de ressources allouées au calcul de l'alignement ou d'investissements réellement alignés sur l'objectif d'adaptation.

Les obligations vertes représentent également un levier stratégique pour orienter des financements vers des projets d'adaptation : infrastructures hydrauliques, renforcement des réseaux énergétiques, protection côtière... A l’échelle européenne, le European Green Bond Standard mobilise la Taxonomie Européenne pour flécher les fonds vers des projets durables du point de vue environnemental. L'Obligation Climat émise par la Ville de Paris en 2015, par exemple, consacre 20% des fonds levés à des projets d'adaptation. Parmi ces initiatives figurent la plantation de 20000 arbres et la création de 30 hectares d'espaces verts pour renforcer la résilience de la ville face aux vagues de chaleur. Les obligations vertes, en permettant de financer des entités publiques, constituent des instruments particulièrement adaptés pour diriger des capitaux vers l'adaptation des territoires. Malgré tout, Hélène Peskine nuance : “Les acteurs publics ne se sont pas réellement appropriés la Taxonomie Européenne, il s’agit plutôt d’un cadre pensé pour les acteurs privés” - ce qui limite donc son utilisation pour des projets d'adaptation largement financés par le secteur public.

De même, le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes a publié en avril 2024 un guide pour la finance de l'adaptation et de la résilience, proposant un cadre indicatif d'investissement. Sept thèmes clés y sont identifiés comme bénéfiques à l'adaptation tout en étant commercialement viables : l'agriculture, les villes, la santé, les infrastructures, la nature et la biodiversité, la solidarité sociale et l'éducation, ainsi que les industries et le commerce.

Enfin, le financement de l’adaptation peut aussi reposer sur des partenariats entre investisseurs privés et entités publiques. Ces alliances peuvent prendre la forme d’une “finance mixte”. Cette dernière réunit des capitaux privés et publics au sein d’une même structure de financement, permettant ainsi de mobiliser des ressources considérables tout en atténuant les risques pour les acteurs privés. Climate Investor 2, géré par Climate Fund Managers, illustre parfaitement cette approche : avec près de 875 millions de dollars mobilisés, ce fonds finance des infrastructures d'assainissement, de gestion des eaux et d'adaptation des littoraux dans les marchés émergents, démontrant l'efficacité de la finance mixte pour les projets d'adaptation climatique. D’autres cadres d’action existent aussi : Hélène Peskine nous décrit par exemple les enjeux de la Responsabilité Territoriale des Entreprises (RTE), portée par Duverger, Filippi et Germain, qui favorise l’ancrage territorial des entreprises et leur collaboration avec les acteurs locaux, comme l'expérimentent Lyon et Poitiers.

L’adaptation au changement climatique est donc un passage obligatoire pour assurer une économie stable, réduire les pertes futures et créer de nouvelles opportunités d’investissement. La finance durable s’est historiquement concentrée sur l’atténuation, mais la matérialisation des risques physiques et l’évolution des attentes des parties prenantes créent aujourd’hui les conditions d’un repositionnement stratégique en faveur de l’adaptation. Le marché de l’adaptation au changement climatique n'en est qu'à ses débuts, mais tout porte à croire qu’il est promis à un futur favorable.